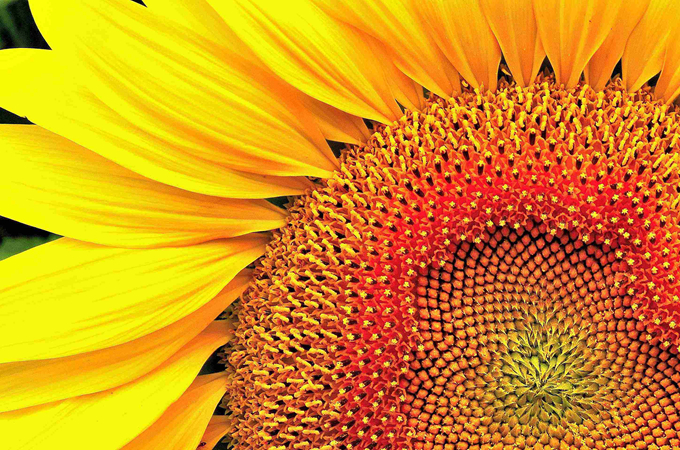

向日葵屬向日葵族,一年生草本,高1~3.5米。莖直立,圓形多棱角,質硬被白色粗硬毛。廣卵形的葉片通常互生,先端銳突或漸尖,有基出3脈,邊緣具粗鋸齒,兩面粗糙,被毛,有長柄。頭狀花序,直徑10~30厘米,單生于莖頂或枝端。

向日葵總苞片多層,葉質,覆瓦狀排列,被長硬毛,夏季開花,花序邊緣生中性的黃色舌狀花,不結實。花序中部為兩性管狀花,棕色或紫色,能結實。矩卵形瘦果,果皮木質化,灰色或黑色,稱葵花籽。

向日葵原產南美洲,馴化種由西班牙人于1510年從北美帶到歐洲,最初為觀賞用。19世紀末,又被從俄國引回北美洲。中國均有栽培。向日葵種子叫葵花籽,常炒制之后做為零食食用,味美,也可以榨葵花籽油用于食用,油渣可以做飼料。

形態特征:向日葵為1年生草本,高1.0~3.5米,雜交品種有半米高植株。莖直立,粗壯,圓形多棱角,為白色粗硬毛。葉通常互生,心狀 卵形或卵圓形,先端銳突或漸尖,有基出3脈,邊緣具粗鋸齒,兩面粗糙,被毛,有長柄。

頭狀花序,極大,直徑10~30厘米,單生于莖頂或枝端,常下傾。總苞片多層,葉質,覆瓦狀排列,被長硬毛,夏季開花,花序邊緣生黃色的舌狀花,不結實。花序中部為兩性的管狀花,棕色或紫色,結實。

瘦果,倒卵形或卵狀長圓形,稍扁壓,果皮木質化,灰色或黑色,俗稱葵花籽。最常見的向日葵高度為2.5~3.5米。根據1567年的科學文獻報告,歷來被認為單頭向日葵植物是種植在帕多瓦,植株高度最高可達12米。

同樣的種子,種植在其他時間和地點(如馬德里),植株高度可達近8米。更近的紀錄(約二十年前)則有8米以上的植株,在荷蘭和加拿大安大略省取得。

生長習性:向日葵的種植四季皆可,重要以夏、冬兩季為主。花期可達兩周以上。品種可分為“普通觀賞用”品種或“食用”種類,個別觀賞用品種特點為植株較矮小,通常不超過半公尺。觀賞向日葵因而適合栽種于盆栽中;

食用品種則植株較為高大,種于正常露天苗圃泥土中,可長至2公尺以上。向日葵成長相稱敏捷,花期相稱久長可達兩周以上,向日葵的生長與溫度、水分、光照、土壤等因素關系密切。

向日葵的病害防治

菌核病:向日葵菌核病又稱白腐病、爛盤病。這種病害在向日葵主產區里每年發病率在50%左右,嚴重時可達80%以上,對向日葵的產量和品質影響很大。

立枯型:自幼苗開始到花盤形成前都能發生。幼苗期發病主要在莖基部,繞莖形成水浸狀病斑,潮濕時長出白色絮狀菌絲,干燥后病部收縮變細,莖內形成黑色菌核,植株呈立枯狀枯死。成株期發病也以莖基部為主。

呈現出淡褐色的濕潤狀病斑,逐漸擴大到整個植株的莖部,后期病斑干枯呈灰白色,邊緣呈褐色,表皮破裂,由于莖內輸導組織遭受破壞,影響養分的運輸,葉片開始由下向上逐漸變黃、枯萎而脫落,最后造成整個植株枯死。

爛盤型:這種病癥在謝花期以后最重,當花盤受害時,在其背面出現水浸狀病斑,花托呈褐色且軟化。遇多雨天氣,病斑迅速擴大,可穿透花盤,由背面轉向正面,長出一種白色菌絲,造成花盤腐爛,使籽粒不能成熟,嚴重時可造成籽仁腐爛或籽粒自行脫落。

發病原因:主要由菌核萌發侵染引起。病菌以菌核狀態在土壤、病殘組織及種子中越冬,在土壤中可生活2~5年。其侵染方式有二:一是菌核萌發后產生菌絲,當它與寄主相接觸后即直接侵入,苗期和成株期發病即為這種侵染方式;

二是菌核可產生子囊盤,子囊孢子經過風雨或昆蟲傳播到寄主作物上,子囊孢子發芽后即侵入寄主內,向日葵爛盤就是子囊孢子侵染后引起的。當氣溫在20℃、相對濕度達80%時,最適于菌核的萌發,也是花盤發病最嚴重的時期。

尤其是在多雨之年,在一些低洼排水不暢、通風透光不良和連年重茬或迎茬的地塊上發病率最高。7~8月份如果遇到多雨低溫時,發病率較高。

病源及流行規律:病原菌是核盤菌科核盤菌屬菌核病菌,黑色。病害發生在莖部的菌核形成少,花盤發病時菌核較多。菌核在-40℃或濕熱55℃時經10分鐘仍有生活力,水淹狀態下僅30天即腐爛死亡。條件適宜時菌核開始萌發,可直接形成菌絲侵染寄主,也可形成子囊盤產生子囊和子囊孢子。

子囊孢子隨風雨傳播到寄主表面后,發芽成菌絲侵染,致使向日葵發病。病原以菌核形式在土壤種子中越冬,菌核病嚴重地塊種子帶菌率為10%以上,果皮、種皮、子葉和胚均可帶菌。播種后可造成幼苗死亡或幼苗根部及根莖部發病。

土壤中的菌核大多分布在0~10厘米的土層中,菌核萌發的菌絲直接可從傷口侵入向日葵的根或根莖部位而發病。土壤表層的菌核都可產生子囊盤并釋放子囊孢子隨風雨、氣流傳播到莖葉或花盤,可直接或從傷口侵入。病原菌在侵染過程中分泌草酸和酶類,促使寄主組織腐爛分解,出現病害癥狀。